Ada seorang ahli ibadah, kisahnya terkenal di kalangan para sufi dan ulama. Siang malam dia di masjid. Pagi dzikir, siang tasbih, malam menangis dalam sujud. Kalau ada lomba “rajin ibadah tingkat dunia”, mungkin dia juaranya. Tapi kalau lomba peduli sesama, jangan-jangan dia bahkan tidak masuk nominasi.

Anak yatim tidak pernah mencicipi sedekahnya. Fakir miskin tidak pernah mencium aroma kebaikannya.

Katanya, “Aku hanya ingin beribadah kepada Allah.”

Dan benar, ia beribadah — tapi hanya kepada Allah versi dirinya sendiri.

Sampai suatu hari, datang seorang lelaki berpakaian putih membawa kitab bercahaya. Lelaki itu berkata, “Ini daftar calon penghuni surga.”

Si ahli ibadah tentu girang, berharap namanya tercantum. Tapi ketika dibuka lembar demi lembar, nama itu tak ditemukan.

“Lho, kok tidak ada namaku? Aku shalat, puasa, dzikir, tiap malam menangis!”

Malaikat itu menjawab, “Iya, engkau memang rajin ibadah. Tapi semua untuk kepuasan spiritualmu sendiri. Engkau tidak pernah mengasihi makhluk Allah.”

Maka, hari itu, sajadahnya terasa dingin. Ia menangis, bukan karena takut neraka, tapi karena sadar: ternyata selama ini ia mencintai Tuhan, tapi melupakan hamba-hamba Tuhan.

Sejak itu ia berubah. Ia keluar dari masjid, memberi makan anak yatim, membantu orang miskin, menyeka air mata yang sedih.

Katanya, “Inilah sujudku yang sejati, di hadapan wajah manusia yang memantulkan cahaya Allah.”

Ibadah Tanpa Kasih: Kebekuan Spiritual

Kisah seperti ini bukan dongeng motivasi. Ia lahir dari kitab klasik — Ihya’ ‘Ulum al-Din karya Imam al-Ghazali, dan Tanbih al-Ghafilin karya Imam Abu al-Laits as-Samarqandi.

Imam Ghazali menulis,

“لَيْسَ الْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، وَلَا بِطُولِ الْقِيَامِ وَالصِّيَامِ، وَلَكِنْ بِرَحْمَةٍ فِي الْقَلْبِ وَإِخْلَاصٍ لِلْخَلْقِ.”

Laisa al-‘ibrah bi kasrati al-‘amal, walā bi ṭūli al-qiyām wa al-ṣiyām, walākin bi raḥmatin fī al-qalb wa ikhlāṣin lil-khalq.

“Yang dinilai bukan banyaknya amal, bukan lamanya berdiri dan berpuasa, tetapi rahmat dalam hati dan keikhlasan kepada makhluk.”

Artinya, kalau ibadah kita membuat kita merasa lebih suci dari orang lain, mungkin kita sedang memuja diri kita sendiri, bukan Tuhan.

Kalau dzikir kita membuat kita alergi pada orang miskin, mungkin tasbih kita hanya berputar di jari, bukan di hati.

Tuhan Itu Tidak Butuh, Tapi Tetangga Butuh

Mari jujur sejenak. Tuhan itu tidak butuh rokaat dalam shalat kita. Tidak butuh puasa kita. Tidak lapar kalau kita tidak makan sahur. Tapi tetangga kita, mungkin iya.

Allah itu Maha Kaya, tidak perlu transferan sedekah kita. Tapi orang di sebelah kita, mungkin menunggu sisa nasi goreng kita semalam.

Tuhan tidak butuh ibadah kita untuk menjadi Tuhan. Tapi manusia butuh kebaikan kita untuk menjadi manusia.

Dalam Tanbih al-Ghafilin, As-Samarqandi mengingatkan:

“مَنْ لَا يَرْحَمْ خَلْقَ اللهِ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.”

Man lā yarham khalqallāh lā yarhamhu Allāh yawmal qiyāmah.

“Siapa yang tidak berbelas kasih kepada makhluk Allah, maka Allah tidak akan berbelas kasih kepadanya di hari kiamat.”

Nah, ini yang sering kita lupa. Banyak dari kita rajin memoles ibadah ritual, tapi melupakan ibadah sosial. Kita mematut diri di depan cermin sajadah, tapi membelakangi wajah-wajah lapar di sekitar kita.

Ibadah dan Egoisme Spiritual

Saya sering heran, betapa kadang ibadah justru bisa menjadi bentuk egoisme baru. Sujudnya panjang, tapi matanya tak pernah melihat penderitaan orang lain.

Tiap pagi upload “kajian pagi”, tapi di dapur istrinya bingung masak apa. Kalimat Subhanallah meluncur mudah dari mulut, tapi kalimat “maaf” seolah haram diucapkan.

Kita sibuk menata kesalehan, tapi lupa menata kemanusiaan. Kita sibuk mengejar pahala, tapi lupa bahwa pahala itu bukan cuma di langit, tapi juga di bumi: di senyum orang yang kita bantu, di doa orang yang kita ringankan bebannya.

Kadang saya berpikir, sebagian orang rajin beribadah bukan karena cinta Tuhan, tapi karena ingin jaminan investasi akhirat.

Dia menabung pahala seperti menabung deposito — padahal pahala tidak bisa dicetak di buku tabungan malaikat.

Ia tumbuh dari kasih, bukan dari kalkulasi.

Cermin Para Ahli Ibadah

Kisah ahli ibadah yang lupa cinta ini sejatinya adalah cermin untuk kita semua. Bukan tentang “dia”, tapi tentang “aku”.

Kita ini ahli ibadah dalam kadar masing-masing. Ada yang ahli ibadah di masjid, ada yang ahli ibadah di status media sosial.

Ada yang ahli ibadah dalam ritual, ada yang ahli ibadah dalam menghakimi.

Dan anehnya, makin sering seseorang beribadah, kadang makin sulit dia tersenyum pada sesama.

Sampai-sampai malaikat pun mungkin bingung, “Ini hamba siapa, kok sujudnya panjang tapi hatinya sempit?”

Dari Sajadah ke Pasar

Ahli ibadah dalam kisah itu akhirnya menemukan makna sejati: bahwa sujud tidak berhenti di masjid, tapi meluas ke pasar, jalanan, dan dapur rumah orang miskin.

Bahwa dzikir sejati bukan di lidah, tapi di tangan yang memberi. Bahwa la ilaha illallah bukan hanya kalimat, tapi kesadaran bahwa tiada cinta selain kepada Allah — dan kepada ciptaan-Nya.

Inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai ihsan: beribadah seolah melihat Allah, dan berbuat kepada sesama seolah Allah melihatmu melalui mereka.

Jadi kalau kita memberi makan orang lapar, itu bukan cuma sedekah — itu dialog spiritual. Kita sedang berbicara kepada Allah dalam bentuk manusia.

“In Ahsantum Ahsantum Li Anfusikum”

Allah sudah lama memberi rumusnya:

“إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا.”

In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa’tum falaha.

“Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri; jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun kembali kepadamu.”

(QS. Al-Isra’: 7)

Artinya sederhana tapi dalam:

Ketika kita menolong orang lain, kita sebenarnya sedang menolong dirimu sendiri.

Ketika kita menyakiti orang lain, kita sebenarnya sedang melukai hatimu sendiri.

Setiap sedekah adalah terapi jiwa. Setiap kasih adalah penyembuhan batin.

Antara Syariat dan Rahmat

Syariat mengajarkan kita shalat, puasa, zakat. Tapi hakikat mengajarkan kita kasih, empati, dan rahmah.

Ibadah tanpa kasih hanyalah jasad tanpa ruh. Dan kasih tanpa ibadah hanyalah perasaan tanpa arah.

Allah ingin dua-duanya — ibadah yang melahirkan kasih. Tauhid yang mempersatukan bukan hanya antara manusia dan Tuhan, tapi juga antara manusia dan manusia.

Agama Jangan Jadi Pelarian

Kadang saya ingin bercanda sedikit.

Ada orang begitu rajin ikut pengajian, tapi kalau di jalan lihat pengemis malah menoleh ke arah lain — pura-pura sibuk nyari sinyal.

Ada yang kalau dengar khutbah dan kuliah subuh soal surga langsung semangat, tapi kalau soal sedekah, pura-pura ke toilet.

Ada juga yang hafal hadis “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,” tapi begitu ada amplop infak lewat, tangannya malah di saku.

Agama itu bukan pelarian dari kehidupan. Ia adalah cara untuk menembus kehidupan dengan makna.

Kalau ibadah membuat kita lari dari realitas sosial, mungkin kita sedang beribadah kepada diri sendiri, bukan kepada Allah.

Menjadi Manusia, Bukan Malaikat

Imam Abu Thalib al-Makki dalam Qut al-Qulub menulis, bahwa ibadah sejati adalah ibadah yang menyebarkan manfaat kepada makhluk.

Ibn al-Qayyim dalam Raudhat al-Muhibbin menegaskan, cinta kepada Allah tidak sah tanpa cinta kepada ciptaan-Nya.

Maka, menjadi ahli ibadah bukan berarti menjadi malaikat yang menjauh dari manusia.

Tapi menjadi manusia yang semakin dekat kepada manusia lain karena Allah.

Sujud di Hadapan Manusia

Ahli ibadah dalam kisah itu akhirnya berkata, “Inilah sujudku yang sejati, di hadapan wajah-wajah manusia yang mengandung cahaya Allah.”

Dan di situlah puncak tauhid sosial.

Ketika kita sadar bahwa Allah tidak hanya bersemayam di sajadah, tapi juga di senyum anak yatim, di wajah ibu penjual sayur, di napas tukang becak yang letih, di mata santri yang mengaji tanpa sandal.

Sebab, yang disebut “berbuat baik kepada orang lain”, sejatinya adalah berbuat baik kepada diri sendiri.

Karena setiap kasih yang keluar dari hati, sesungguhnya sedang kembali kepada pemiliknya — Allah.

Dan yakinlah pada janji Allah Swr : apapun kebaikan yang diberikan kepada orang lain, dipastikan akan dibalas Allah Swt dengan kebaikan. Allah Swt memberi rumus melalui firman-Nya ;

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Hal jazā’ul iḥsāni illal iḥsān“Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula.” (QS. Ar-Rahman: 60)

Maka, wahai ahli ibadah…

Jika engkau ingin surga, bukalah pintu surga di dunia: kasih kepada sesama.

Sebab, kelak di akhirat, Allah tidak akan bertanya seberapa panjang sajadahmu, tapi seberapa luas hatimu. **

*) Disarikan dari Kuliah Subuh di Masjid Nurul Hidayah Tanah Putih PTBA Tanjung Enim, Ahad (2 November 2025), dengan judul makalah : Tauhid sub tema : Semua Amal Baik Kembali kepada Diri Sendiri” dan diedit ulang dari video asli oleh Tim Redaksi Buletin Jumat “Laa Roiba” PP Laa Roiba Muaraenim. (Videografer : Jun Supriyadi).

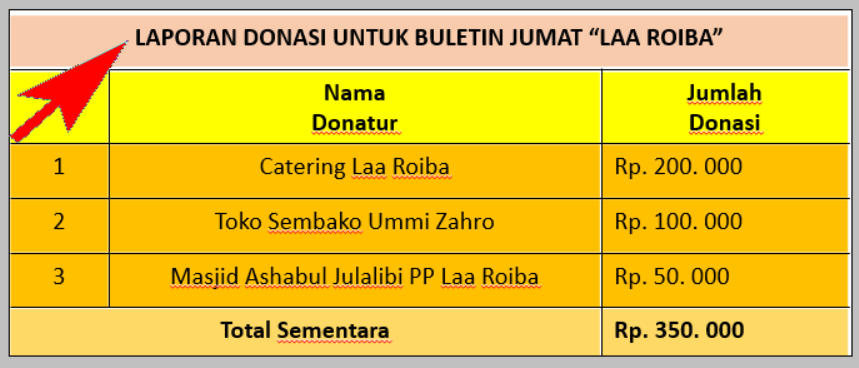

KONTAK PENGELOLA BULETIN Jumat Laa Roiba : 0813-7425-7744 (Ust. Imron Supriyadi) Dicetak sebanyak 2000 lembar dan disebarluaskan di masjid-masjid di Muaraenim, Tanjung Enim dan Lahat.