Hari ini (10 September) dunia merayakan sesuatu yang disebut World Suicide Prevention Day—Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kata “merayakan” barangkali tidak tepat. Sebab yang dirayakan apa? Bahwa di seluruh bumi ada jutaan orang yang setiap tahun memutuskan menyudahi hidupnya?

Bahwa di Indonesia sendiri, ada ibu-ibu yang tega—atau mungkin terpaksa—meracuni anaknya, lalu dirinya sendiri, hanya karena satu hal: esok pagi tidak ada lagi nasi yang bisa ditanak?

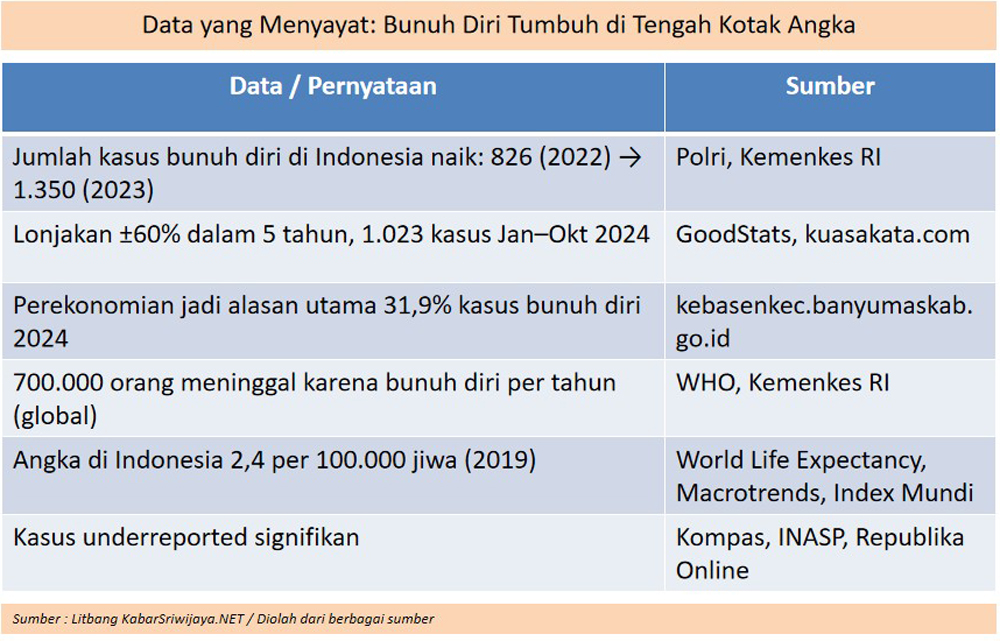

Kalau di negara-negara lain bunuh diri seringkali dikaitkan dengan depresi karena percintaan, tekanan pekerjaan, gangguan mental, atau trauma masa kecil, maka di Indonesia penyebab bunuh diri lebih sederhana, lebih membumi, dan karenanya lebih menyayat hati: lapar.

Coba kita renungkan: apa yang lebih menakutkan daripada seorang ibu yang harus memilih racun sebagai pengganti lauk untuk anak-anaknya? Apa yang lebih ironis daripada kenyataan bahwa kemiskinan bisa begitu menghimpit, sampai-sampai jalan keluar yang tampak adalah kematian bersama?

Kita seperti hidup di dua panggung yang kontras.

Di panggung pertama, gedung-gedung tinggi di Senayan penuh dengan sorak sorai, diskusi hangat, rapat paripurna, pembahasan kenaikan tunjangan, pembelian mobil dinas, pembangunan gedung baru. Ada euforia, ada pesta, ada janji-janji.

Di panggung kedua, di lorong-lorong kampung, di desa-desa pelosok, bahkan di pinggiran kota besar, ada tangisan sunyi. Anak-anak menangis bukan karena ingin mainan baru, melainkan karena perutnya kosong.

Ada bapak-bapak yang gelisah pulang kerja karena amplop gajinya habis sebelum sampai rumah. Ada ibu-ibu yang duduk termenung di dapur kosong, bingung apakah besok mereka harus meminjam lagi, menjual barang, atau… menyudahi semua dengan cara tragis.

Dua panggung ini hidup dalam satu negeri. Seperti dua dunia yang tak pernah bersentuhan. Yang satu berpesta, yang satu berduka. Yang satu sibuk menghitung berapa kursi akan diraih pada pemilu mendatang, yang satu bahkan tak punya kursi kayu untuk duduk di rumah.

Maka, ketika dunia memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri, kita harus bertanya dengan jujur: apa pencegahan yang benar-benar dilakukan di negeri ini? Apakah cukup dengan seminar, poster, talkshow televisi, atau seruan motivasi? Bagaimana mungkin kata-kata bisa menyelamatkan seseorang yang sudah tiga hari tidak makan? Bagaimana mungkin “healing” bisa menolong perut kosong yang sudah bunyi nyaring sejak subuh?

Di sinilah letak kegagalan kita sebagai bangsa. Kita sering kali salah mendiagnosis penyakit kita sendiri. Kita mengira rakyat butuh hiburan, padahal mereka butuh makan. Kita mengira rakyat hanya lapar perhatian, padahal mereka lapar nasi.

Kalau kita sungguh-sungguh ingin mencegah bunuh diri, terutama bunuh diri karena lapar, maka kita harus berani menciptakan mekanisme nyata: sebuah Foundation—sebuah lembaga dana permanen, berbasis kemanusiaan, yang tugasnya hanya satu: menolong rakyat miskin yang terhimpit.

Bayangkan kalau DPR membuat Parliament Foundation. Jangan hanya memikirkan bagaimana fasilitas kerja mereka semakin nyaman, atau bagaimana jatah perjalanan mereka semakin melimpah. Tapi pikirkan bagaimana menyisihkan sebagian dari gaji mereka untuk membentuk sebuah lembaga yang aktif mencari orang miskin—bukan untuk disurvei, bukan untuk dijadikan data politik, tapi untuk ditolong.

Bayangkan kalau pemerintah membuat Government Foundation. Lembaga ini bisa dibiayai dari potongan seribu rupiah per hari dari setiap ASN. Seribu rupiah bukanlah apa-apa bagi mereka, tapi jika dikumpulkan dari jutaan ASN, itu bisa menjadi dana abadi untuk membantu rakyat miskin yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa membayar rumah sakit, yang terkena penyakit kronis tapi dihimpit kemiskinan.

Bayangkan kalau partai-partai politik membuat Party Foundation. Katakanlah Partai Nanas membuat Nanas Foundation. Maka partai itu tidak perlu lagi repot kampanye lima tahunan dengan baliho besar dan konser dangdut. Rakyat sudah melihat dengan mata kepala sendiri: partai ini benar-benar bekerja, bukan hanya berjanji. Partai ini hadir di saat rakyat lapar, bukan hanya hadir di saat rakyat butuh dicoblos.

Ada yang mungkin bertanya: dari mana uangnya?

Jawabannya sederhana: dari gaji pejabat, dari iuran anggota partai, dari potongan ASN, dari anggaran yang sering kali bocor ke sana-sini. Bukankah lebih baik gaji anggota dewan dipotong untuk rakyat, daripada dipakai membeli mobil baru yang hanya akan terparkir di garasi? Bukankah lebih mulia jika pejabat menyumbang seribu rupiah per hari, daripada membuang ratusan ribu untuk secangkir kopi di hotel mewah?

Kita tidak kekurangan uang. Yang kita kekurangan adalah niat baik.

Hari Pencegahan Bunuh Diri seharusnya bukan sekadar momentum simbolik. Ia harus menjadi cermin besar bagi bangsa ini: cermin yang memperlihatkan wajah kita yang sesungguhnya. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik jargon, program, atau proyek. Kita harus mengakui bahwa masih banyak rakyat yang bunuh diri karena lapar. Dan itu adalah kegagalan kita bersama.

Bayangkan kalau ada sebuah tim nasional baru, bukan tim sepak bola, bukan tim bulutangkis, tetapi tim berburu orang miskin. Tugas mereka hanya satu: mencari orang-orang yang paling miskin, lalu menolongnya. Mereka tidak menunggu laporan, tidak menunggu proposal, tidak menunggu demo, tapi proaktif mendatangi rumah-rumah reyot, lorong-lorong kumuh, desa-desa pelosok. Mereka datang bukan membawa janji, tapi membawa beras, membawa obat, membawa biaya sekolah.

Apakah itu terlalu utopis? Tidak. UNESCO bisa. UNICEF bisa. The Asia Foundation bisa. Mengapa kita tidak bisa membuat “Indonesia Foundation” yang dikelola dengan penuh amanah?

Saya membayangkan, kalau partai-partai politik berani memulai, mereka tidak perlu lagi buang-buang dana untuk baliho, spanduk, atau kampanye akbar. Cukup tunjukkan kinerja nyata lewat foundation mereka. Rakyat tidak bodoh. Rakyat bisa menilai. Partai yang benar-benar peduli akan mendapatkan simpati tanpa diminta.

Saya membayangkan, kalau pemerintah membuat Government Foundation, rakyat tidak akan lagi merasa sendirian menghadapi kemiskinan. Ada lembaga resmi negara yang siap menolong mereka, tanpa birokrasi berbelit, tanpa syarat berlapis, tanpa harus jadi korban politik.

Saya membayangkan, kalau DPR membuat Parliament Foundation, rakyat tidak lagi melihat dewan sebagai sekumpulan orang yang hanya bisa rapat dan jalan-jalan, tetapi sebagai saudara yang benar-benar memperhatikan nasib mereka.

Hari ini kita memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri. Tapi sesungguhnya, setiap hari rakyat miskin memperingatinya dengan cara mereka sendiri. Setiap hari mereka berperang dengan godaan untuk menyerah. Setiap hari mereka berdoa agar besok masih ada alasan untuk tetap hidup.

Dan kita, bangsa ini, harus memutuskan: apakah kita akan terus membiarkan rakyat berperang sendirian, ataukah kita akan hadir untuk menolong mereka?

Saya pribadi sedang merancang IMTRI Foundation—sebuah langkah kecil, sederhana, untuk ikut mengantisipasi bunuh diri karena lapar. Tapi saya percaya, langkah kecil ini tidak akan cukup kalau tidak ada gerakan bersama.

Singkatan IMTRI

IMTRI adalah singkatan dari Iman, Taat, Ridho, dan Ikhlas. Tagline yang diusung Born to Care — lahir untuk peduli

Iman adalah modal keyakinan spiritual, pengakuan hati yang teguh akan adanya Tuhan. Taat adalah realisasi dari iman, bukan hanya dalam hati dan lisan, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata—action—terutama lewat kesalehan sosial. Ridho adalah sikap rela, pasrah, dan lapang dada semua tim yang terlibat, menjalankan tugas dengan ketulusan tanpa mengharap imbalan duniawi. Ikhlas adalah puncaknya—tanpa pamrih, kecuali sebagai perwujudan iman yang membumi, iman yang turun tangan, bukan sekadar turun kata.

-

IMan — akar keyakinan spiritual.

-

Taat — batang yang berperan nyata melalui kesalehan sosial.

-

Ridho — bunga yang mekar lewat ketulusan tanpa pamrih.

-

Ikhlas — buah yang memberi manfaat untuk siapa saja, tanpa tuntut balasan.

Bayangkan: akar iman yang kuat, batang yang menopang, bunga yang menceriakan, dan buah manis yang bisa dipetik siapa saja—itulah filosofi IMTRI, bukan sekadar nama, tapi gerakan pohon kehidupan.

Kalau mau dibayangkan, IMTRI itu seperti pohon. IMan adalah akarnya—menancap kuat di tanah keyakinan. Taat adalah batangnya—tegak lurus, menopang kehidupan. Ridho adalah bunga-bunganya—indah, menebar wangi, tanda bahwa pohon itu hidup dengan sukacita. Ikhlas adalah buahnya—manis, bisa dipetik siapa saja, memberi manfaat tanpa bertanya siapa yang mengambilnya.

Itulah filosofi yang kami cita-citakan: gerakan yang bukan hanya bicara, bukan hanya mengutuk keadaan, tapi menjadi pohon rindang tempat rakyat kecil bisa berteduh.

Saya membayangkan, kalau benih kecil IMTRI ini ditanam bersama-sama, suatu hari ia bisa tumbuh menjadi hutan lebat. Hutan yang memberi oksigen harapan, air kesejukan, buah penghidupan, dan teduh bagi siapa saja yang kelelahan hidup.

Semoga dari langkah kecil ini lahir gerakan besar. Semoga dari akar iman tumbuh batang ketaatan, mekar bunga kerelaan, dan berbuah ikhlas yang bisa dipetik siapa saja. Semoga IMTRI bukan sekadar nama, tetapi napas baru bagi bangsa ini—agar tidak ada lagi ibu yang memilih racun sebagai ganti lauk, agar tidak ada lagi anak yang menangis karena esok tidak ada nasi, dan agar tidak ada lagi rakyat yang merasa mati lebih murah daripada hidup.

Tuhan mungkin sedang menguji kita. Bukan dengan gempa bumi atau tsunami, bukan dengan wabah, tetapi dengan sesuatu yang lebih sederhana: lapar. Tuhan ingin tahu, apakah kita masih punya hati untuk menolong sesama, ataukah kita sudah terlalu sibuk menolong diri sendiri.

Mungkin inilah makna terdalam dari Hari Pencegahan Bunuh Diri: bukan sekadar hari untuk berkampanye, melainkan hari untuk bercermin—apakah bangsa ini masih punya niat baik?

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah “berapa banyak orang yang bunuh diri?” tetapi “berapa banyak dari kita yang masih punya niat baik?”

Kalau niat baik itu ada, kita tidak perlu menunggu lagi. Kita bisa mulai sekarang. Kita bisa menyelamatkan nyawa, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan nasi, dengan obat, dengan biaya sekolah, dengan kehadiran nyata.

Kalau niat baik itu tidak ada, maka jangan salahkan kalau rakyat suatu saat memilih bunuh diri massal—karena hidup sudah terlalu mahal, sementara negeri ini terlalu sibuk berpesta.

Tuhan mungkin sedang menguji kita. Bukan dengan gempa bumi, bukan dengan tsunami, bukan dengan wabah. Tapi dengan sesuatu yang lebih sederhana: lapar. Tuhan ingin tahu, apakah kita masih punya hati untuk menolong sesama, ataukah kita sudah terlalu sibuk menolong diri sendiri.

Mungkin itulah makna terdalam dari Hari Pencegahan Bunuh Diri. Ia bukan sekadar hari untuk berkampanye, melainkan hari untuk bercermin: apakah bangsa ini masih punya niat baik?**

Ponpes Laa Roiba – Muaraenim, 10 September 2025